우리가 말하고 당신이 들은 이야기

글쓴이

내용

zabel

- 작성시각: 2017.05.31 18:28:17

- 총 작성한 글타래: 195 개

- 총 작성한 댓글수: 14 개

- 가입일: 2013/02/04

- 포인트: 418

- 레벨: 9

- 오프라인 상태입니다

- [email]

글 제목: [書藝] 정도준

(

'.

한자쓰는 것을 싫어하나, 캘리그라피 서예의 경우는 예외이다. 붓과 한자의 조합에서 태동된 이 이미지 형식은, 먹과 종이의 조합만으로 얼마나 풍부한 현대성을 가질 수 있는 지를 증빙한다. 고대에서 흘러온 아이폰 같은 느낌. 예술의 의미와 정의에 대해 계속 생각하는 오월의 마지막 날.

.'

)

+ + +

출처 : 구글 검색

미래로 열린 새로운 서예 시도 - 정도준展

전시명: 현대작가특선, 정도준展

장 소: 예술의전당 서울서예박물관

기 간: 2017.5.12 - 6.11

데스크탑은 물론이고 노트북조차 뒷전이다. 총아는 손바닥 안에 있는 스마트 폰이다. 글쓰기도 당연히 이 추세이다. 거구의 미국 대통령은 물론이다. 한반도의 필부필부(匹夫匹婦)까지 손가락 하나로 전부를 해치운다. 그래서 ‘손으로 썼다’는 이유만으로 연애편지 등급이 올라가기도 한다.

유럽 전시에서 시작된 천지인 시리즈

두드리는 일이 곧 쓰는 일이 된 시대에 전문적인 ‘쓰기’ 예인(藝人)들은 고통스럽다. ‘쓰는 일’에 대한 본질적 물음에 답해야 하기 때문이다. 이 물음은 쓰기 당사자뿐만 아니라 쓰기 자체의 존재확인 작업과 동격이다. 그만큼 절체절명(絶体絶命)이다.

시작은 이미 오래됐다. 현대서예라는 말이 등장한 지도 벌써 20년이 넘는다. 미술과의 접점을 찾고자도 했고 또 행위, 즉 퍼포먼스 예술과도 동행을 시도했다. 누가 뭐라 해도 문은 벌써 열렸다. 누구 열었는지, 어떻게 열렸는지는 이미 지나간 문답(問答)에 불과하다. 열린 문 안에 들어선 이가 별로 보이지 않는다는 게 현실상 최대(最大)의 문제라 할 것이다.

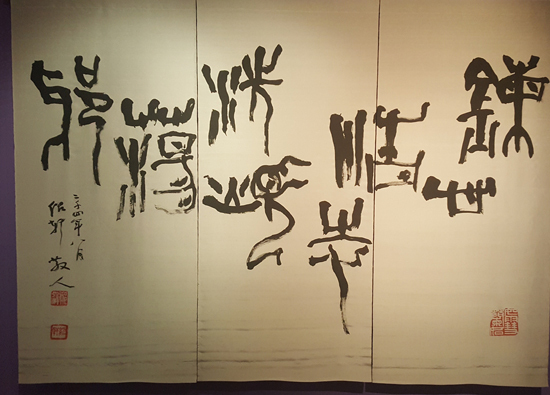

<萬事亨通(만사형통)>(오른쪽) <隨處樂(수처락)>(왼쪽)

소헌 정도준(紹軒 鄭道準)은 자타가 그 문지방을 넘어섰다고 얘기할 수 있는 몇 안 되는 서인(書人) 중 한 사람이다. 그는 정통에서 시작해 이미 평가를 받았다. 서예가 집안에서 태어나 당대의 일인자였던 일중(一中, 김충형(金忠顯 1921-2006)의 호) 문하를 거치며 제1회 미술대전의 대상을 받았다.

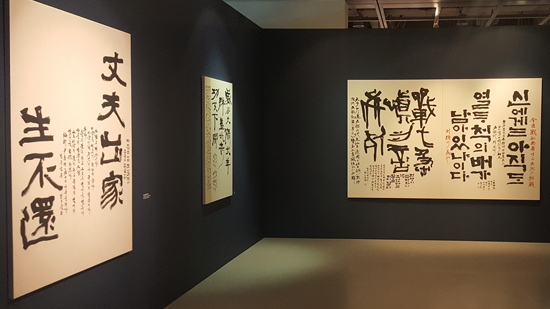

<꿈, 베풂, 기쁨>(오른쪽부터)

그후 그의 필업(筆業)상 중요한 경험이 있었다. 18년전에, 미래의 한국에서 일어날 서(書) 예술의 환경을 의사(擬似)체험해본 것이다. 1997년 그는 붓 하나 들고 독일 스트튜가르트로 건너갔다. 이 일에 대해 서예전문가 김영복(金英福) 대표는 ‘진주 출신의 큰 사업가가 후원한 것으로 알고 있다’고 했다. 어쨌거나 그는 거기서 한국의 미래 모습을 보았던 것이다.

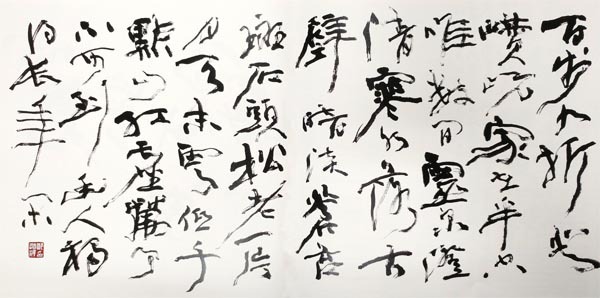

<涉世百年眞逆旅 忘機萬事卽安心(섭세백년진역려 망기만사즉안심)>2006년

(사람의 일생이란 마치 나그네와 같아 세상 욕심을 버리면 만사가 편안해지네)

스튜트가르트의 독일사람들은 한자를 몰랐다. 한글도 전혀 몰랐다. 더구나 대부분이 서예는 처음 보는 예술이었다. 그들은 흰 종이 위에 검은 획이 지나가고 마주치고 구부러지는 것을 보았다. 그 가운데서 콤포지션(글자의 배치=章法), 스트럭처(획의 구성=結構), 무브먼트(붓의 운동=筆勢), 스트로크(긋기=筆劃) 같은 서양화에 익숙한 기준으로 그것을 대했다.

가운데 글자는 유예(遊藝) 2005년

신기하다고 했고 놀랍다는 반응이 대부분이었다고 했다. 애초부터 경력을 위해 독일로 간 것이 아닌 때문에 고민이 생겼다. 콤포지션, 스트럭처, 무브먼트, 스트로크를 가지고 서(書)를 보고, 감상하고 또 써도 지장이 없다는 사실을 스스로에게 납득시킬 필요가 생긴 것이다.

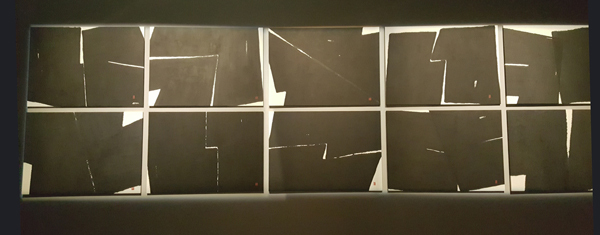

<태초로부터 ㄱ ㄴ ㅇ> 2017년작

20년 뒤의 고민을 가장 먼저 하게 된 것이다. 물론 한두 번 머리를 싸맨다고 해결될 일이 아니다. 물꼬는 후원가가 터주었지만 그는 이 시뮬레이션 룸(해외전시)에서의 체험을 거의 매년이다시피 17번 번복했다. 이는 자기 존재확인를 확신하는 과정이었다. 그리고 그 속에서 하나의 길로 해체(解體) 서법을 찾았다.

<태초로부터>2017년작

사실 해체는 현대 서(書)의 출발이라 할 수 있다. 이 전시를 기획한 이동국 수석큐레이터도 서문에 그런 말-음소 단위까지 쪼갰다-라고 썼다. 이 방면의 원조는 일본의 서예가이자 서예사가인 이시카와 구요(石川九楊)이다. 그 역시 ‘획을 쪼개 들어가다 보면 음의 영역에 이른다’고 했다.

소전이 유럽에 들고 가 먼저 시뮬레이션한 것은 한글의 해체였다. 자체를 쪼개 점과 동그라미, 선으로 분리했다. 이 연장선 상에서 자음도 해체했다. 획이 굵고 가는 것은 문제가 아니다. 한문에서는 큰 글자 작은 글자, 한자와 한글, 갑골과 행서를 결합시키는 콤포지션의 변형과 무브먼트를 실험했다. 또 반구대 물고기 탁본이나 성덕대왕 신종 비천상 탁본에도 글씨를 쓰면서 그림과도 만남도 시도했다.

<정시상 시 개성사 팔척방> 2011년

그 과정에서 열린 서예의 가능성을 보았다. 이런 방향감을 감(感) 잡기까지의 과정에 대해 김영복 대표는 ‘뚝심이 있었기에 가능했다’고 말하고 있다. ‘갑골부터 시작해 전예해행초의 5체가 자유자재로 가능하고 한글과 전각이 뒤따라준 위에 의사(擬似)미래에 대한 체험까지가 바탕이 된 것은 말할 것도 없다’고 덧붙이고 있다.

김영복 대표는 해체와 관련해 ‘그의 글씨는 앞으로 더욱 못나질 것’이라고도 말했다. 잘 써서 예쁘게 보이는 글씨 시대가 지나갔다는 점을 짚어 말한 것이다. 그러면서 그는 ‘백세구절등찬원 가재반공유수간(百步九折登巑岏 家在半空唯數間: 백 걸음에 아홉 구비 가파른 산을 올라보니/허공에 있는 절은 겨우 두어 칸뿐)’로 시작하는 고려 정지상의 시「개성사 팔척방(開聖寺 八尺房)」를 쓴 글씨가 인상에 남는다고 했다.

가운데 걸린 글은 <상촌 신흠 시 우감(遇感)>2003년

이번 전시는 서예전답지 않게 볼만한다. 리뉴얼 오픈한 서예박물관이 볼거리를 찾는 시대의 요구에 부응한 노력이 보인다. 하지만 애석한 장면은 계속되고 있다. 고수든 하수이든 그리고 초심자이든 서예인들 발걸음은 여전히 극소수이다. 서예인들이 지고 있는, 현대에서의 직업적 ‘쓰기’라는 지난(至難)한 공통(共通) 과제를 생각하면 정말 한심한 일이 아닐 수 없다.(y)

'.

한자쓰는 것을 싫어하나, 캘리그라피 서예의 경우는 예외이다. 붓과 한자의 조합에서 태동된 이 이미지 형식은, 먹과 종이의 조합만으로 얼마나 풍부한 현대성을 가질 수 있는 지를 증빙한다. 고대에서 흘러온 아이폰 같은 느낌. 예술의 의미와 정의에 대해 계속 생각하는 오월의 마지막 날.

.'

)

+ + +

출처 : 구글 검색

미래로 열린 새로운 서예 시도 - 정도준展

전시명: 현대작가특선, 정도준展

장 소: 예술의전당 서울서예박물관

기 간: 2017.5.12 - 6.11

데스크탑은 물론이고 노트북조차 뒷전이다. 총아는 손바닥 안에 있는 스마트 폰이다. 글쓰기도 당연히 이 추세이다. 거구의 미국 대통령은 물론이다. 한반도의 필부필부(匹夫匹婦)까지 손가락 하나로 전부를 해치운다. 그래서 ‘손으로 썼다’는 이유만으로 연애편지 등급이 올라가기도 한다.

유럽 전시에서 시작된 천지인 시리즈

두드리는 일이 곧 쓰는 일이 된 시대에 전문적인 ‘쓰기’ 예인(藝人)들은 고통스럽다. ‘쓰는 일’에 대한 본질적 물음에 답해야 하기 때문이다. 이 물음은 쓰기 당사자뿐만 아니라 쓰기 자체의 존재확인 작업과 동격이다. 그만큼 절체절명(絶体絶命)이다.

시작은 이미 오래됐다. 현대서예라는 말이 등장한 지도 벌써 20년이 넘는다. 미술과의 접점을 찾고자도 했고 또 행위, 즉 퍼포먼스 예술과도 동행을 시도했다. 누가 뭐라 해도 문은 벌써 열렸다. 누구 열었는지, 어떻게 열렸는지는 이미 지나간 문답(問答)에 불과하다. 열린 문 안에 들어선 이가 별로 보이지 않는다는 게 현실상 최대(最大)의 문제라 할 것이다.

<萬事亨通(만사형통)>(오른쪽) <隨處樂(수처락)>(왼쪽)

소헌 정도준(紹軒 鄭道準)은 자타가 그 문지방을 넘어섰다고 얘기할 수 있는 몇 안 되는 서인(書人) 중 한 사람이다. 그는 정통에서 시작해 이미 평가를 받았다. 서예가 집안에서 태어나 당대의 일인자였던 일중(一中, 김충형(金忠顯 1921-2006)의 호) 문하를 거치며 제1회 미술대전의 대상을 받았다.

<꿈, 베풂, 기쁨>(오른쪽부터)

그후 그의 필업(筆業)상 중요한 경험이 있었다. 18년전에, 미래의 한국에서 일어날 서(書) 예술의 환경을 의사(擬似)체험해본 것이다. 1997년 그는 붓 하나 들고 독일 스트튜가르트로 건너갔다. 이 일에 대해 서예전문가 김영복(金英福) 대표는 ‘진주 출신의 큰 사업가가 후원한 것으로 알고 있다’고 했다. 어쨌거나 그는 거기서 한국의 미래 모습을 보았던 것이다.

<涉世百年眞逆旅 忘機萬事卽安心(섭세백년진역려 망기만사즉안심)>2006년

(사람의 일생이란 마치 나그네와 같아 세상 욕심을 버리면 만사가 편안해지네)

스튜트가르트의 독일사람들은 한자를 몰랐다. 한글도 전혀 몰랐다. 더구나 대부분이 서예는 처음 보는 예술이었다. 그들은 흰 종이 위에 검은 획이 지나가고 마주치고 구부러지는 것을 보았다. 그 가운데서 콤포지션(글자의 배치=章法), 스트럭처(획의 구성=結構), 무브먼트(붓의 운동=筆勢), 스트로크(긋기=筆劃) 같은 서양화에 익숙한 기준으로 그것을 대했다.

가운데 글자는 유예(遊藝) 2005년

신기하다고 했고 놀랍다는 반응이 대부분이었다고 했다. 애초부터 경력을 위해 독일로 간 것이 아닌 때문에 고민이 생겼다. 콤포지션, 스트럭처, 무브먼트, 스트로크를 가지고 서(書)를 보고, 감상하고 또 써도 지장이 없다는 사실을 스스로에게 납득시킬 필요가 생긴 것이다.

<태초로부터 ㄱ ㄴ ㅇ> 2017년작

20년 뒤의 고민을 가장 먼저 하게 된 것이다. 물론 한두 번 머리를 싸맨다고 해결될 일이 아니다. 물꼬는 후원가가 터주었지만 그는 이 시뮬레이션 룸(해외전시)에서의 체험을 거의 매년이다시피 17번 번복했다. 이는 자기 존재확인를 확신하는 과정이었다. 그리고 그 속에서 하나의 길로 해체(解體) 서법을 찾았다.

<태초로부터>2017년작

사실 해체는 현대 서(書)의 출발이라 할 수 있다. 이 전시를 기획한 이동국 수석큐레이터도 서문에 그런 말-음소 단위까지 쪼갰다-라고 썼다. 이 방면의 원조는 일본의 서예가이자 서예사가인 이시카와 구요(石川九楊)이다. 그 역시 ‘획을 쪼개 들어가다 보면 음의 영역에 이른다’고 했다.

소전이 유럽에 들고 가 먼저 시뮬레이션한 것은 한글의 해체였다. 자체를 쪼개 점과 동그라미, 선으로 분리했다. 이 연장선 상에서 자음도 해체했다. 획이 굵고 가는 것은 문제가 아니다. 한문에서는 큰 글자 작은 글자, 한자와 한글, 갑골과 행서를 결합시키는 콤포지션의 변형과 무브먼트를 실험했다. 또 반구대 물고기 탁본이나 성덕대왕 신종 비천상 탁본에도 글씨를 쓰면서 그림과도 만남도 시도했다.

<정시상 시 개성사 팔척방> 2011년

그 과정에서 열린 서예의 가능성을 보았다. 이런 방향감을 감(感) 잡기까지의 과정에 대해 김영복 대표는 ‘뚝심이 있었기에 가능했다’고 말하고 있다. ‘갑골부터 시작해 전예해행초의 5체가 자유자재로 가능하고 한글과 전각이 뒤따라준 위에 의사(擬似)미래에 대한 체험까지가 바탕이 된 것은 말할 것도 없다’고 덧붙이고 있다.

김영복 대표는 해체와 관련해 ‘그의 글씨는 앞으로 더욱 못나질 것’이라고도 말했다. 잘 써서 예쁘게 보이는 글씨 시대가 지나갔다는 점을 짚어 말한 것이다. 그러면서 그는 ‘백세구절등찬원 가재반공유수간(百步九折登巑岏 家在半空唯數間: 백 걸음에 아홉 구비 가파른 산을 올라보니/허공에 있는 절은 겨우 두어 칸뿐)’로 시작하는 고려 정지상의 시「개성사 팔척방(開聖寺 八尺房)」를 쓴 글씨가 인상에 남는다고 했다.

가운데 걸린 글은 <상촌 신흠 시 우감(遇感)>2003년

이번 전시는 서예전답지 않게 볼만한다. 리뉴얼 오픈한 서예박물관이 볼거리를 찾는 시대의 요구에 부응한 노력이 보인다. 하지만 애석한 장면은 계속되고 있다. 고수든 하수이든 그리고 초심자이든 서예인들 발걸음은 여전히 극소수이다. 서예인들이 지고 있는, 현대에서의 직업적 ‘쓰기’라는 지난(至難)한 공통(共通) 과제를 생각하면 정말 한심한 일이 아닐 수 없다.(y)

![]() 없음

없음

Powered by GR Forum